这是一个漫长的故事,得从第一次尝到野生八月炸开始说起

农务经历的思考:

农产品成本奇高,曾经跟华农的一名资深教授请教,他举了个例子:国内某知名果汁品牌,95%鲜果原材料进口,因为国外机械化程度高,即使算上运输成本也比国内采购成本低。以我这3年以身务农的经历来看,导致高成本主要还是自动化智能化程度低下。 1、青壮年都进城务工,农村劳动力严重不足,自动化生产系统没有发展,所以大片耕地返荒

1、青壮年都进城务工,农村劳动力严重不足,自动化生产系统没有发展,所以大片耕地返荒

2、即使农村劳动力充裕,如果靠人工进行传统农业,低效率必然导致产品无竞争力

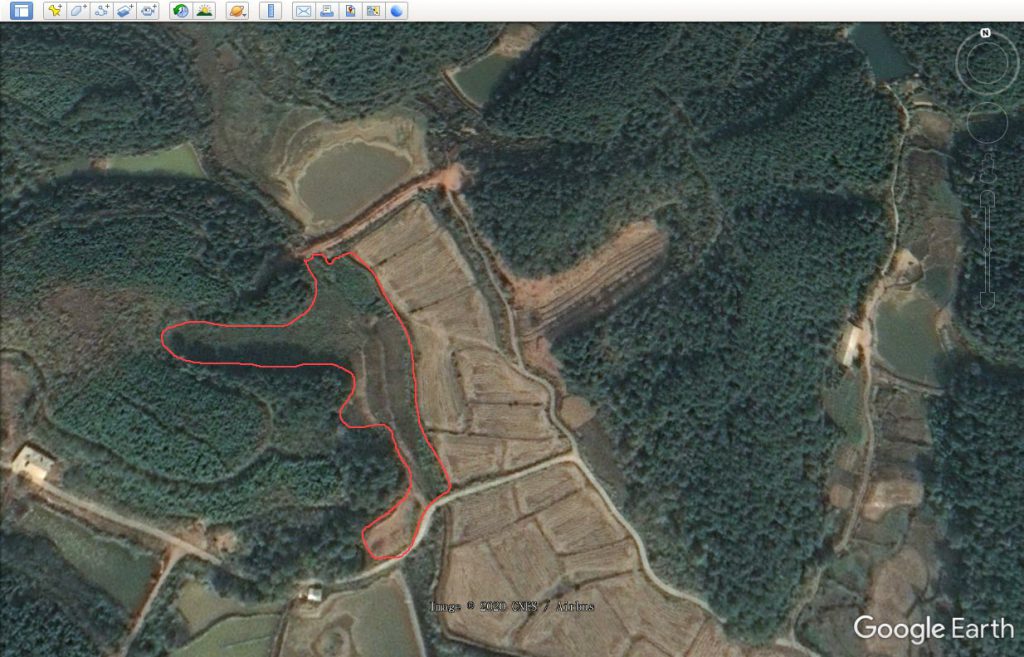

3、大型机械也不适用于类似武汉周边这种丘陵地形,即使我配备了除草机,不再依靠镰刀,但是还是需要人工

就种植果桑来看,主要的人工成本消耗在除草和喷洒。而这两项工作又是高度机械重复的,其业务模型很适合用机器取代。如果有一种小型设备,在预设的脚本控制下,日复一日重复执行,至少果桑种植这件事仅需要的人工成本就剩采收、包装和发货了。这种设想框架上应该是适用于所有农业项目压缩田间成本的。

除草:是否能做一个小型履带车,底盘上加装旋转刀片,沿既定的路线进行巡线,设定一个周期(例如每周1次)。对比使用草甘膦这种化学药物,这种物理方式对土壤更友好,对农作物的残留也是绝对安全的,切断的杂草留在地里转换成养分,形成循环,绿色生态。

喷洒:除了浇水和水基药品,甚至包括液态肥。无人机似乎可以胜任这项挑战,对比喷灌系统,无人机最大的优势是灵活,例如:A植物行株距是2*2,B植物行株距是3*3,喷管系统的喷头安装位置固定,要么适用A要么适用B,而无人机没有这个问题;其次,假设1台无人机24小时工作的最大覆盖范围15亩,那么从1亩的园子扩展到15亩的园子,都不会再追加建设成本,即使扩展到30亩,也就是再加一台无人机的成本,无需再布置管线,挖沟等重复劳动。

上述,无论是履带车还是无人机,因为涉及到巡线,基础的技术是户外精确定位的问题。UWB技术可以解决室外精确定位的问题。远程控制方面,执行脚本可以预置,手机app只需要查看到各执行单元状态,便于排除故障即可。其他诸如充电、液体罐装、自动巡线在其他各种产品中均已实现,需要做一个软硬件的功能集成。

我有一个梦想:终有一天我能够躺在果园正中的那棵大樟树上的树屋里,读着《未来简史》,窗外无人机徘徊在果林树冠上喷灌,地面的履带车沿着uwb标定的线路巡线除草,正如《未来简史》里面描绘的场景。